新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で全国的に注目が集まっているテレワーク

テレワークという言葉は何度も耳にするけれど、その実態はどういうものなの?と疑問に思っている人は少なくないないですよね。

「テレ(Tele=離れた所)」と「ワーク(Work=働く)」を組み合わせた造語で、インターネットなど(情報通信技術=ICT=Information and Communication Technology)を利用し、オフィス以外の場所で仕事をすること。

2011年3月の東日本大震災の際に問題となった計画停電や、公共交通機関が停まってしまったときの事業継続手段として、また時間や場所に捉われない柔軟な働き方が出社型のスタイルでは働けなかった人たちの雇用につながるものとして、政府もこのテレワーク、特に在宅勤務を推しています。

この記事では、テレワークがここまで注目されている理由

会社側の都合や働く側のメリットデメリット、テレワークが導入されている企業や職種、個人がどう対応していけばいいのかなどを解説していきます。

Contents

テレワークはICT(情報通信技術)を活用した便利な働き方

テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活用することで時間や場所に捉われない柔軟な働き方のことで、会社員などが対象の「雇用型テレワーク」と個人事業主などが対象の「自営型テレワーク」に分けられます。

ここでは雇用型テレワークをメインに解説していきます。

雇用型テレワークの種類とその特徴

テレワークと同じように使われる言葉に、在宅勤務やモバイルワークなどありますがどう違うのでしょうか?

実はそれらはテレワークの1つの形態で、在宅勤務やモバイルワーク、サテライトオフィス勤務の3つの形態の総称がテレワークです。

一つ一つ解説していきます。

在宅勤務(終日在宅勤務)

自宅をオフィスとして活用するスタイル。

育児や介護でまとまった時間を仕事にあてられない人や、身体に障がいがあるなどで通勤が困難な人にとって便利な勤務方法。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染リスクを減らすことに効果的ということで、にわかに注目を集めているのがこの在宅勤務です。

モバイルワーク

主に営業職など、オフィス外での仕事が多い職種向けのスタイル。

モバイル(Mobile=自由に動く)というように移動中(交通機関の車内など)や取引先、カフェなどその時々で便利な場所を作業場とし、スマホやノートパソコン、ポケットWi-Fiなどを活用する勤務方法です。

サテライトオフィス勤務(施設利用型勤務)

主に都心に拠点を持つ大企業などが取り入れるテレワークのスタイル。

サテライト(Satellite=衛星:本体から離れて存在するもの)というように、取引先に近い場所や従業員の自宅に近い場所などにオフィススペースを構えることで、無駄な移動時間を減らし迅速な顧客対応や業務の効率化に便利な勤務方法です。

テレワークとリモートワークの違い

テレワークと並んで多く使われている言葉に「リモートワーク」があります。

リモート(Remote=遠隔・遠い)とワーク(Work=働く)が合わさってできた造語で、「遠くで働く」という意味合いはテレワークとほぼ同じだと言えます。

言葉の意味はそこまで変わらないとしても、どう使い分けられているかというと。それは業界によって変わり、テレワークは政府や行政機関が推し進める「働き方改革」その一環としてよく使われていて、メディアなどで紹介されるときも、テレワークが使われています。

対してリモートワークは、IT業界、特にWeb系やデザイン系でよく使われています。

テレワーク導入 企業と働き手それぞれのメリット・デメリット

テレワークには、企業と働き手それぞれにメリットが考えられます。

テレワークの企業側のメリット

- 遠方に住む優秀な人材も雇うことができる

- 交通費やオフィス維持費などを減らせる

- 災害時などでも事業を継続でき、復旧もしやすい

- 災害時などに無理な通勤の必要性をなくせる

- 介護や育児などによる離職を防げる

- 社員のモチベーション向上が期待できる

テレワークの導入は、社会的に「人材を大切にする企業」「働きやすい企業」としての認知度があがりブランドイメージの向上にもつながります。

当然ながら一方にだけメリットがあるわけではなく

テレワーク働く側のメリット

- 災害時などの異常な事態において、外出時の危険性を回避することができる

- 介護や育児中などで退職せずに済む

- 通勤などにかけていて時間を、他のことに当てられる

- 通勤のストレスから解放される

- 人間関係のストレスが減る

- 自分の仕事とは直接関係ない仕事が減り業務に集中できる

場所や時間の制限から解放されることで、「家族と共に過ごす時間」や「自己啓発の時間」に当てることができるようになり、ワークライフバランスの改善やさらなるキャリアップが見込めます。

企業、働き手それぞれのメリットを説明してきましたが、実際良いことばかりなのか?

ということはなく、課題も多く

テレワーク企業側のデメリット

- 遠隔でのコミュニケーションが困難

- 勤務管理が難しい

- 管理や評価をしにくい

- 情報漏洩などセキュリティに関するリスクが高い

- 導入までに時間がかかる

企業側のITへの理解、管理評価体制、情報管理などクリアすべき課題は多く、さぁテレワークやるぞ!といってすぐに会社全体が機能するかとはいかないもの

さらに従業員一人一人の裁量に任せる割合が多くなるため、誰にでもテレワークを許可できるとも限らないのです。

それでは、働く側はどうなのでしょうか?

テレワーク働く側のデメリット

- オン・オフの切り替えが難しく、仕事に集中しづらい

- 情報の伝達に時間がかかる場合がある

- 雑談などのコミュニケーションが不足する

- 指示待ちの状態では仕事にならない

- 「頑張っている」は評価にならず、「数字で見える実績」が必須

在宅勤務の場合、自由度があがるもののその分自制心がないと、ついつい家のことに気をとられて、業務に集中できないなんてことも。

自分でスケジュールを立て、上司に指示されなくても主体的に行動する必要がありますし、周囲とのコミュニケーションも重要で、顔が見えない中でも気遣いのある対応ができるかどうかが鍵になってきます。

他にもコンピュータや通信環境のトラブルに自分で対処できるITリテラシーも必要です。

スキルを持ってて自律できる個人はチャンスも多そうだ!

色々な課題も多いテレワーク

どれほどの企業が導入をしているのでしょうか?

テレワークを導入している企業はどれくらい?テレワークできる職種など

総務省では世帯及び企業に対して情報通信サービスの利用状況等を「通信利用動向調査」というレポートにまとめています。

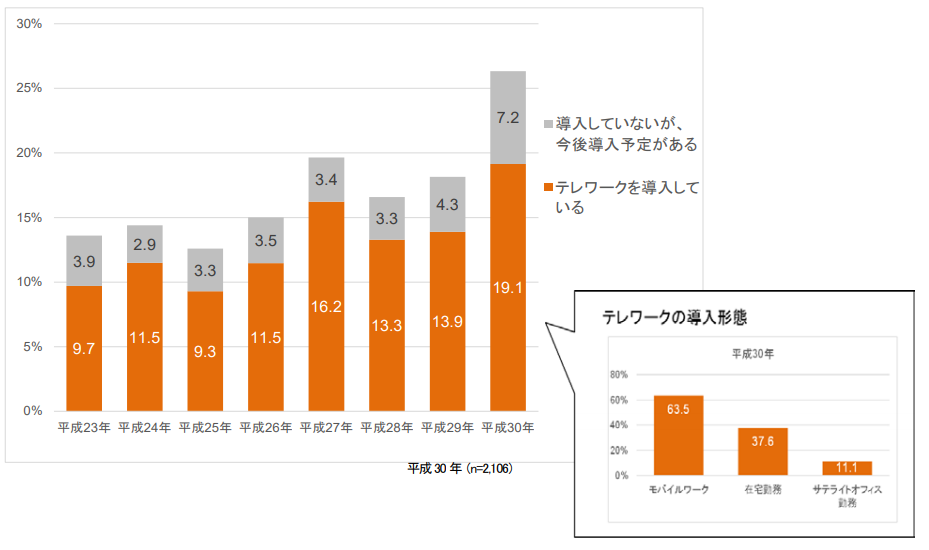

テレワーク導入状況

2019年時でテレワークの導入率は19.1%、導入予定がある企業も含めると26.3%となっていて、2018年の13.9%と比較して大幅に増えているのが分かります。

テレワークの導入形態を見てみると、

モバイルワーク63.5%、在宅勤務37.6%、サテライトオフィス勤務11.1%と数字が違います。

導入のし易さと業務効率の改善という要素が大きく、福利厚生という要素はまだまだみたい。

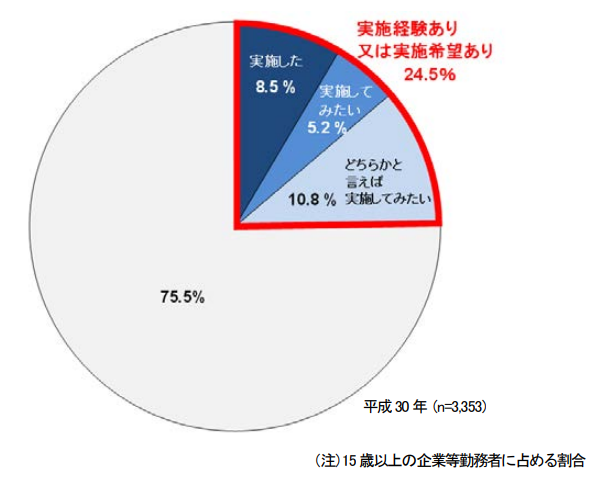

個人でのテレワーク実施状況を見てみると

テレワークの実施経験及び実施希望

実施経験者が8.5%と企業の導入率と比べて低いことが分かります。

これはテレワークを実施できる業界か、管理職などテレワークに適したポジションにいるかどうかも数字に大きく関わっています。

テレワークを導入してる企業が多い業界は

テレワークを導入している企業が多い業界は、「金融・保険業」37.9%、「情報通信業」39.9%で、最も少ないのが「運輸・郵便業」8.7%、そして「サービス業・その他」16.2%となっています。

扱っている商品・サービスがオンライン上で完結できるかどうかによって数字が大きく変わり、人の手でしか提供できないサービスを扱っている企業の導入率は情報通信業と比べて半分をきっています。

また資本金規模別によっても導入率は大きく異なっていて

50億円以上の規模の会社では53.3%、10億~50億円未満では46.7%。

1000万円~5000万円規模の会社ともなると10.5%~12.3%と大きな違いがみられます。

会社として導入するハードルの高さ、

抱えている従業員数の多さによってテレワーク導入メリットの度合が大きく変わってくるためです。

どこの誰でもがテレワークできるわけじゃないよね。

最後に職種別に導入率をみてみます

業種、職種、役職からみたテレワークの普及度合い

雇用型では研究開発・技術(ソフトウェア等)が35.8%、次にクリエイティブ・デザイン27.6%と高度なスキルを求められる職種のテレワーク率が高いのが特徴

テレワークが可能と思われる「事務・企画」の割合は11.7%と低いのは、役職の責任や権限の問題でしょうか。

自営型ではライティング51.8%、プログラマー51.3%と敷居の低さが目につきます。

役職別では

部長クラス30.1%、課長クラス(管理職)28.2%で、派遣・契約、パート・アルバイトにいたっては7.0%と会社内での責任や現場に近いかどうかでテレワークの導入率が違います。

テレワーク導入好事例

厚生労働省がまとめたレポートに仕事と育児・介護の両立のためにテレワークを導入し良い成果をあげている企業を一部抜粋すると

カルビー株式会社(製造業)

事業内容:菓子・食品の製造・販売

従業員数:連結3,341人(2014年3月31日時点)

テレワーク導入の目的:従業員の働き方に対する意識改革。早く来て早く退社し、勉強や交流等に時間を使い成長し、会社に貢献してもらうため。

テレワーク導入形態:事務間接部門の従業員を対象に、週2日を上限とする在宅勤務。営業職に対しては直行直帰のモバイルワーク。

テレワーク導入のメリット:従業員のワークライフバランスの向上。「育児期間中の従業員が子どもの送り迎えをしやすくなった」「通勤時間を削減でき時間にゆとりができた」と好評。

日産自動車株式会社(製造業)

事業内容:自動車、船舶の製造、販売

従業員数:連結142,925人、単独23,085人(2014年3月31日時点)

テレワーク導入の目的:育児・介護などと両立の必要性がある社員が増加していること、時間あたり生産性を意識した働き方が必要であること。本社の社員が、各国にある支社の誰とでも、いつでもどこでも協力して仕事ができる組織づくりをすること。これらの課題に応えるため。

テレワーク導入形態:生産工程以外の全従業員。在宅勤務制度利用の前にe-ラーニングの受講し、業務計画の提出、上司に業務開始・終了メールを報告。

テレワーク導入のメリット:有効に活用できている部署においては1週間の業務の可視化や効率化が進んでいる。

株式会社 NTTデータアイ(情報通信業)

事業内容:情報処理システムの企画、設計、開発

従業員数:1,708人(2014年4月1日時点)

テレワーク導入の目的:育児・介護等で時間制約がある従業員に働きやすい環境を提供し、業務効率化・会社満足度向上につなげる。

テレワーク導入形態:システムエンジニア職を含む全従業員が対象。開始・終了の連絡を上司に報告し、業務計画を担当メンバー内で共有。残業、深夜勤務原則禁止。

テレワーク導入のメリット:実施者から「タイムマネジメント意識が向上した」「働きやすさが向上した」「自律・自己管理的な働き方ができるようになった」といった意見があがった。

この事例からも分かるように、会社側でしっかりと制度として確立されているところは従業員も安心してテレワークできるようです。

しかし、会社としてテレワーク制度のないところではどうなのでしょうか?

テレワーク制度の有無の意識の差

2016年国土交通省のテレワーク人口実態調査によると、勤務先にテレワーク制度等があると回答した割合は、雇用者全体のうち14.2%。

制度がある会社ではテレワーカーの割合が54.6%と過半数がテレワーク制度を活用しているのに対し、制度のない会社では6.5%ととても低いものになっています。

テレワークを実施していない理由として「仕事の内容が、テレワークに馴染まない」「職場での手続きが煩雑」といったもの以外に、「職場でテレワークをしている人が少なく、気兼ねするから」「職場にいないため、テレワークをすると疎外感・孤独感を感じそうだから」などテレワークをするためには会社として制度が確立されていることが重要であることが分かります。

テレワークという言葉が広く知られるようになって導入する企業は増えてはいるものの、業種や職種による差、制度が確立されているかどうかの差など、まだまだ課題は山積み。

自身が身を置いている業界、置かれている状況や立場などをしっかりと考え、緊急事態でも収入がとだえない体制を整えていく必要がありそうです。

Telephone(でんわ)やTelevision(テレビ)と同じTele、テレって意外と身近な言葉なんだね!